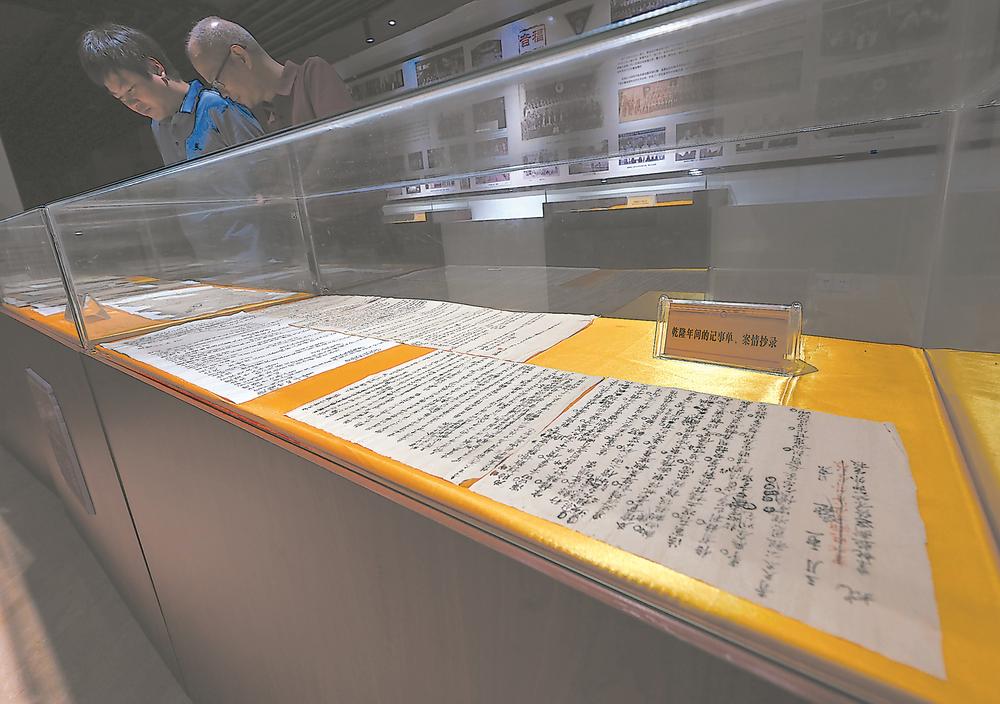

档案是历史的真实记录,对研究各个历史时期的社会发展,发挥了以史鉴今和教化育人的作用。

“修复后的档案,能够更好地为社会各界提供服务,在编史修志、解决民生问题等方面发挥积极作用,满足公众对档案信息的需求。”近日,档案修复员周艳丽告诉记者。

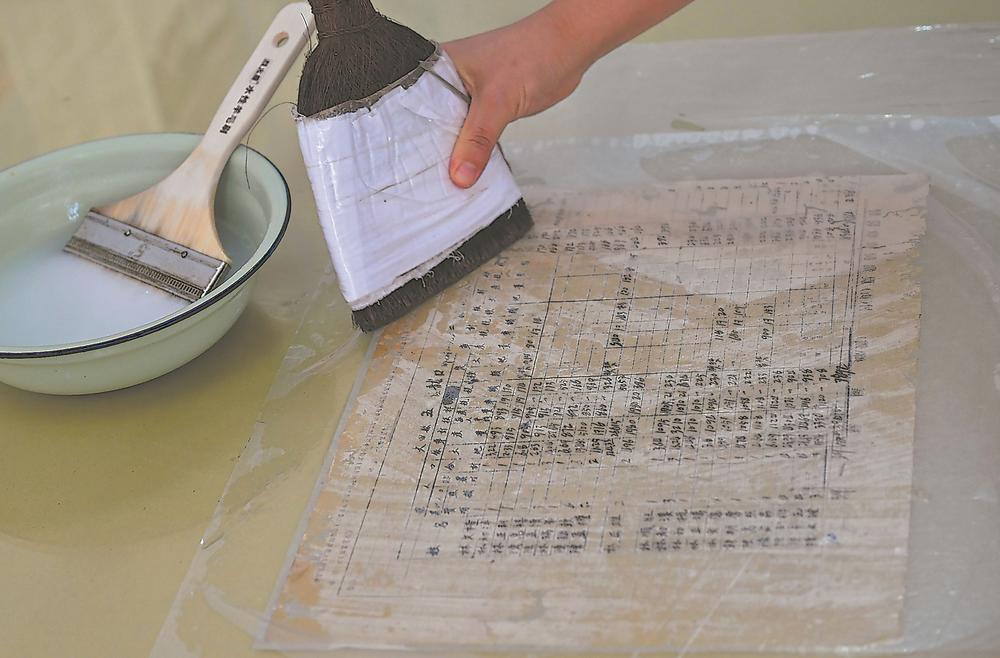

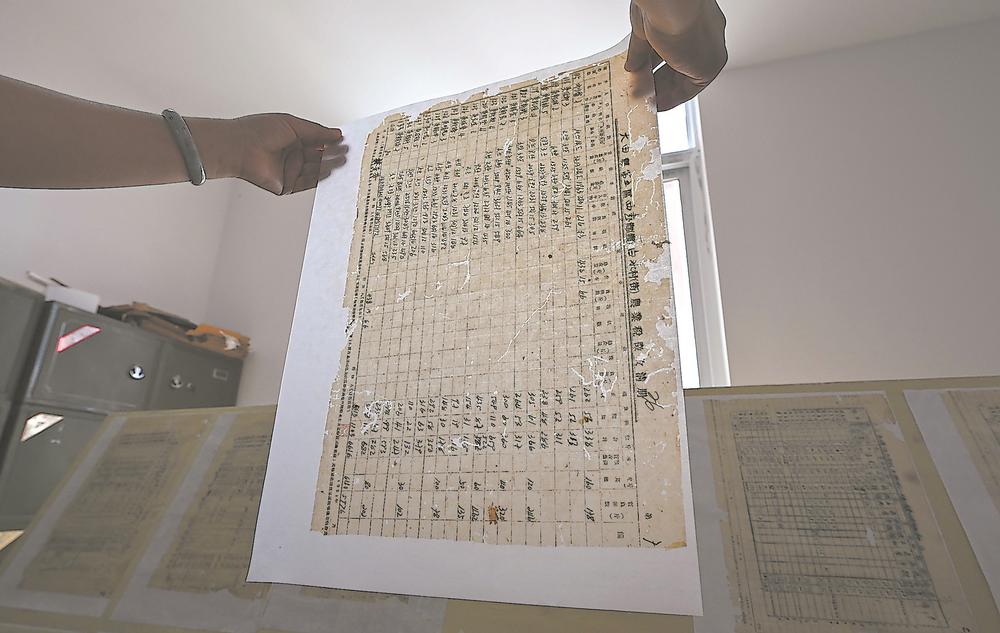

在大田县档案馆的档案修复工作室,周艳丽拿起棕刷,蘸上特制的糨糊,认真地在破损档案背面刷满糨糊,再贴上宣纸。接着,她把一张塑料薄膜覆盖其上,再用软毛刷小心翼翼地从中间往两边刷,排出纸页里的气泡,保持档案平整。

大田县档案馆馆藏的部分档案因年代久远、保存条件不足等因素,出现不同程度的破损。为了保护这些珍贵的历史文化遗产,档案馆组建专业团队,长期开展档案修复工作。

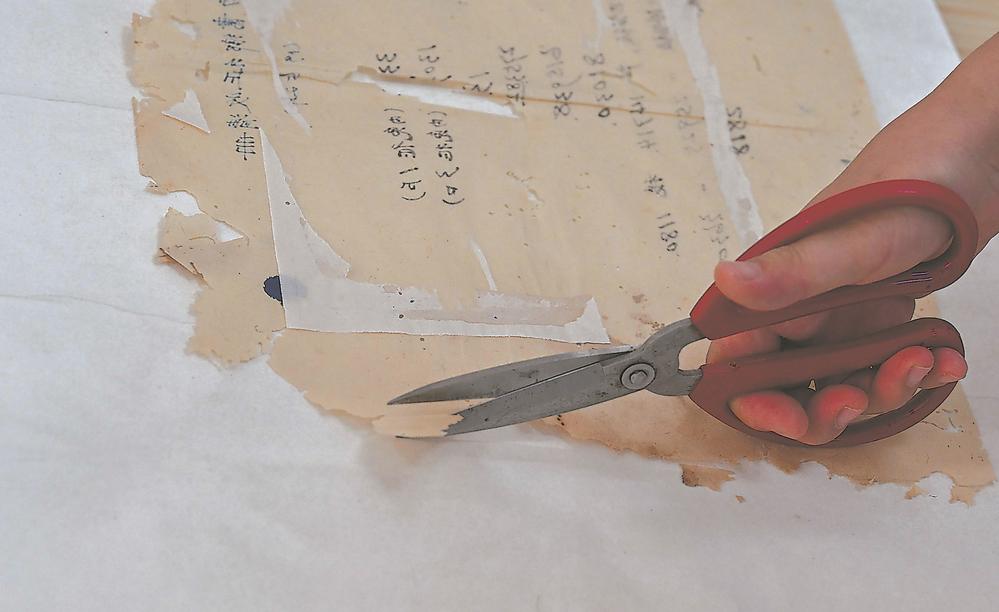

“修复档案的工作流程复杂。”周艳丽介绍,有破损、虫蛀的档案,从库房调取出来后要先拍照、扫描,再把整卷档案拆散,用毛笔、棉球、酒精等对档案纸页进行除尘、消毒,修补被虫噬、鼠咬的孔洞及撕裂的地方,对糟朽不堪、纤维断裂的纸页进行托裱加固处理,酸化的纸页进行脱酸增碱、止损加固等。档案修复后,还要将刷糨糊的纸页上墙阴干,然后裁切装订,经验收合格,才能最终入库。

档案修复对环境和技术要求严格,需要设立专门的工作室,配备恒温恒湿设备、通风系统等,确保修复工作在适宜的环境下进行,防止档案在修复过程中受到二次损害。

对不同类型的破损档案,周艳丽采用不同的修复技术:针对纸张破损的档案,运用托裱、补洞等传统工艺修复;针对字迹褪色的情况,采用字迹恢复技术,最大限度地还原档案的原始面貌。

经过修复处理的档案,纸张强度增强,字迹稳定性提高,为档案的长期保存和利用奠定了坚实基础。

有人说,档案修复员就是“档案医生”,给破损的档案“问诊”、做“手术”,借助镊子、毛笔、喷壶等工具及宣纸等材料,用巧手抚平一页页“千疮百孔”、破烂不堪的档案史料,使其重新焕发生机。

2009年至今,大田县档案馆共修复各类档案1169卷73484页,有民国时期的政府官员登记表、教育类的表簿册,新中国成立后的土地清册、草册和其他文件等。其中,明清时期地契、文书契约、版串、账册、命纸等民间文书价值大,极大地扩充了馆藏可利用档案资源。

时下,大田县档案馆将馆藏档案进行数字化转换,建成数字档案馆。市民和群众查阅档案可调取电子档案,而不用调取原始纸质档案,这有助于更好地保护纸质档案。