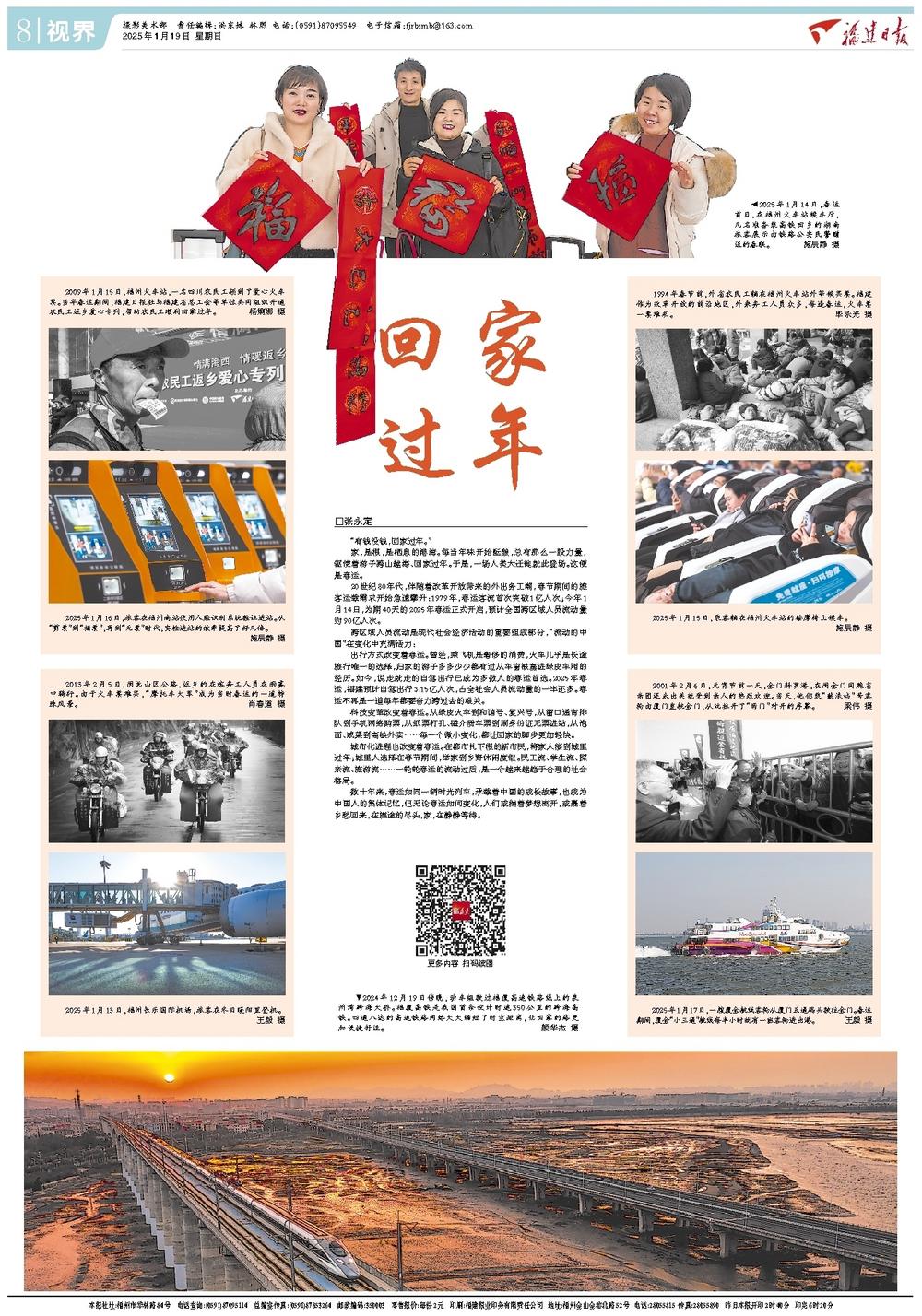

“有钱没钱,回家过年。”

家,是根,是栖息的港湾。每当年味开始酝酿,总有那么一股力量,驱使着游子跨山越海、回家过年。于是,一场人类大迁徙就此登场。这便是春运。

20世纪80年代,伴随着改革开放带来的外出务工潮,春节期间的旅客运载需求开始急速攀升:1979年,春运客流首次突破1亿人次;今年1月14日,为期40天的2025年春运正式开启,预计全国跨区域人员流动量约90亿人次。

跨区域人员流动是现代社会经济活动的重要组成部分,“流动的中国”在变化中充满活力:

出行方式改变着春运。曾经,乘飞机是奢侈的消费,火车几乎是长途旅行唯一的选择,归家的游子多多少少都有过从车窗被塞进绿皮车厢的经历。如今,说走就走的自驾出行已成为多数人的春运首选。2025年春运,福建预计自驾出行3.15亿人次,占全社会人员流动量的一半还多。春运不再是一道每年都要奋力跨过去的难关。

科技变革改变着春运。从绿皮火车到和谐号、复兴号,从窗口通宵排队到手机网络购票,从纸票打孔、磁介质车票到刷身份证无票进站,从泡面、咸菜到高铁外卖……每一个微小变化,都让回家的脚步更加轻快。

城市化进程也改变着春运。在都市扎下根的新市民,将家人接到城里过年;城里人选择在春节期间,举家到乡野休闲度假。民工流、学生流、探亲流、旅游流……一轮轮春运的流动过后,是一个越来越趋于合理的社会格局。

数十年来,春运如同一辆时光列车,承载着中国的成长故事,也成为中国人的集体记忆,但无论春运如何变化,人们或揣着梦想离开,或裹着乡愁回来,在旅途的尽头,家,在静静等待。