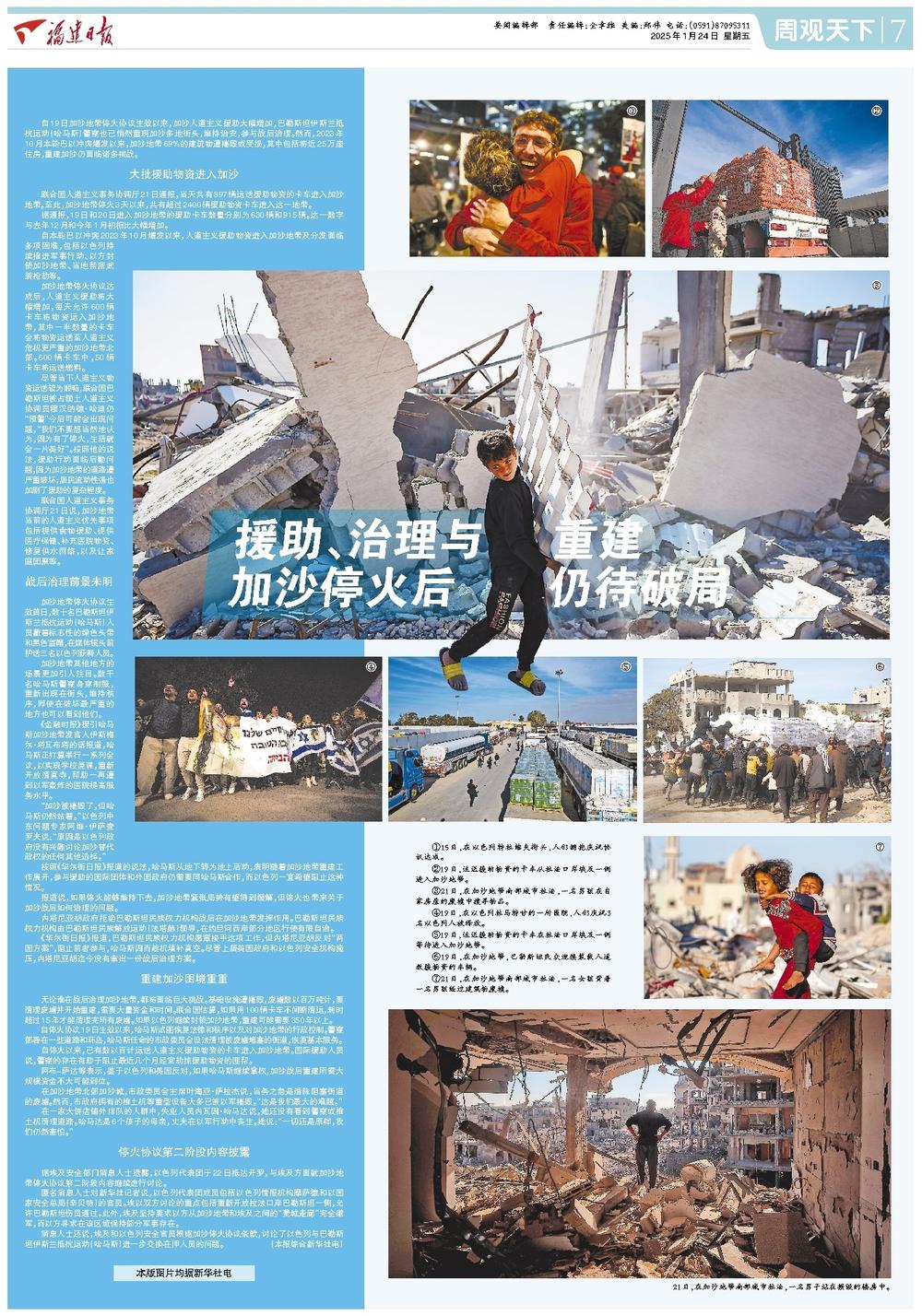

自19日加沙地带停火协议生效以来,加沙人道主义援助大幅增加,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)警察也已悄然重现加沙多地街头,维持治安,参与战后治理。然而,2023年10月本轮巴以冲突爆发以来,加沙地带69%的建筑物遭摧毁或受损,其中包括将近25万座住房,重建加沙仍面临诸多挑战。

大批援助物资进入加沙

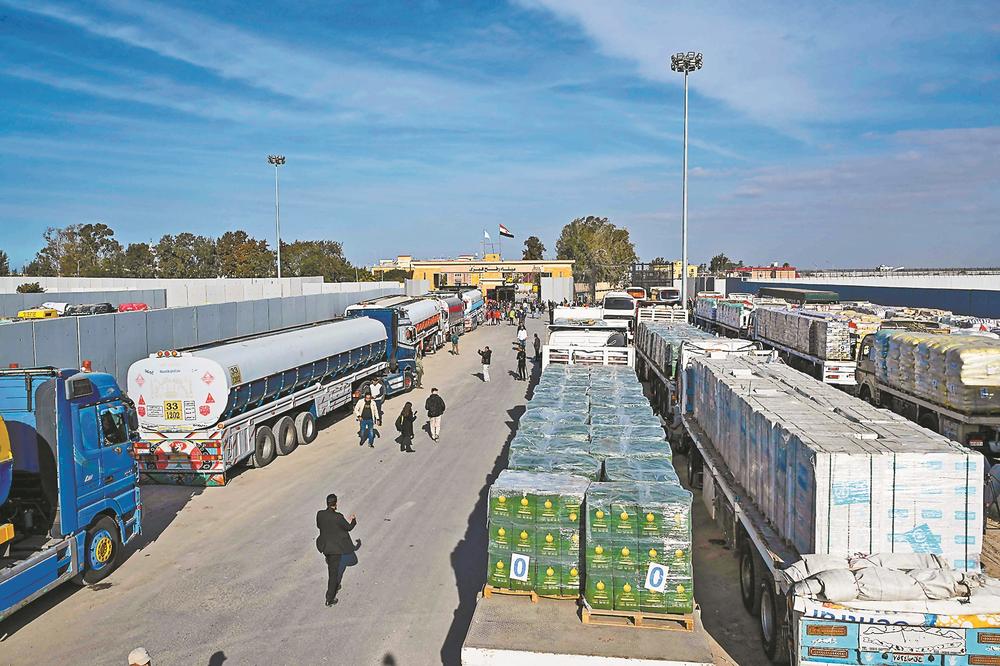

联合国人道主义事务协调厅21日通报,当天共有897辆运送援助物资的卡车进入加沙地带。至此,加沙地带停火3天以来,共有超过2400辆援助物资卡车进入这一地带。

据通报,19日和20日进入加沙地带的援助卡车数量分别为630辆和915辆。这一数字与去年12月和今年1月初相比大幅增加。

自本轮巴以冲突2023年10月爆发以来,人道主义援助物资进入加沙地带及分发面临多项困难,包括以色列持续推进军事行动、以方封锁加沙地带、当地帮派武装抢劫等。

加沙地带停火协议达成后,人道主义援助将大幅增加,每天允许600辆卡车将物资运入加沙地带,其中一半数量的卡车会将物资运送至人道主义危机更严重的加沙地带北部。600辆卡车中,50辆卡车将运送燃料。

尽管当下人道主义物资运送较为顺畅,联合国巴勒斯坦被占领土人道主义协调员穆汉纳德·哈迪仍“预警”今后可能会出现问题,“我们不要想当然地认为,因为有了停火,生活就会一片美好”。按照他的说法,援助行动面临后勤问题,因为加沙地带的道路遭严重破坏;居民流动性强也加剧了援助的复杂程度。

联合国人道主义事务协调厅21日说,加沙地带当前的人道主义优先事项包括提供食物援助、提供医疗保健、补充医院物资、修复供水网络,以及让家庭团聚等。

战后治理前景未明

加沙地带停火协议生效首日,数十名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)人员戴着标志性的绿色头带和黑色盔帽,在媒体镜头前护送三名以色列获释人员。

加沙地带其他地方的场景更加引人注目。数千名哈马斯警察身穿制服,重新出现在街头,维持秩序,即使在破坏最严重的地方也可以看到他们。

《金融时报》援引哈马斯加沙地带发言人伊斯梅尔·塔瓦布塔的话报道,哈马斯正打算举行一系列会议,以实现学校复课,重新开放清真寺,帮助一再遭到以军轰炸的医院提高服务水平。

“加沙被摧毁了,但哈马斯仍然站着。”以色列中东问题专家阿维·伊萨查罗夫说:“原因是以色列政府没有兴趣讨论加沙替代政权的任何其他选择。”

按照《华尔街日报》报道的说法,哈马斯从地下转为地上活动,表明随着加沙地带重建工作展开,参与援助的国际团体和外国政府仍需要同哈马斯合作,而以色列一直希望阻止这种情况。

报道说,如果停火能够维持下去,加沙地带紧张局势有望得到缓解,但停火也带来关于加沙战后如何治理的问题。

内塔尼亚胡政府拒绝巴勒斯坦民族权力机构战后在加沙地带发挥作用。巴勒斯坦民族权力机构由巴勒斯坦民族解放运动(法塔赫)领导,在约旦河西岸部分地区行使有限自治。

《华尔街日报》报道,巴勒斯坦民族权力机构愿意接手这项工作,但内塔尼亚胡反对“两国方案”,阻止前者参与,哈马斯因而趁机填补真空。尽管上届美国政府和以色列安全机构施压,内塔尼亚胡迄今没有拿出一份战后治理方案。

重建加沙困境重重

无论谁在战后治理加沙地带,都将面临巨大挑战。基础设施遭摧毁,废墟数以百万吨计,要清理废墟并开始重建,需要大量资金和时间。联合国估算,如果用100辆卡车不间断清运,耗时超过15年才能清理完所有废墟。如果以色列继续封锁加沙地带,重建可能需要350年以上。

自停火协议19日生效以来,哈马斯试图恢复法律和秩序以及对加沙地带的行政控制。警察部署在一些道路和环岛,哈马斯任命的市政委员会设法清理被废墟堵塞的街道,恢复基本服务。

自停火以来,已有数以百计运送人道主义援助物资的卡车进入加沙地带。国际援助人员说,警察的存在有助于阻止最近几个月经常劫掠援助物资的匪帮。

阿布-萨达等表示,鉴于以色列和美国反对,如果哈马斯继续掌权,加沙战后重建所需大规模资金不大可能到位。

在加沙地带北部加沙城,市政委员会主席叶海亚·萨拉杰说,当务之急是清除阻塞街道的废墟。然而,市政府拥有的推土机等重型设备大多已被以军摧毁。“这是我们最大的难题。”

在一家大饼店铺外排队的人群中,失业人员内瓦因·哈马达说,她还没有看到警察或推土机清理道路。哈马达是6个孩子的母亲,丈夫在以军行动中丧生。她说:“一切还是原样,我们仍然害怕。”

停火协议第二阶段内容披露

据埃及安全部门消息人士透露,以色列代表团于22日抵达开罗,与埃及方面就加沙地带停火协议第二阶段内容继续进行讨论。

匿名消息人士对新华社记者说,以色列代表团成员包括以色列情报机构摩萨德和以国家安全总局(辛贝特)的官员。埃以双方讨论的重点包括重新开放拉法口岸巴勒斯坦一侧,允许巴勒斯坦伤员通过。此外,埃及坚持要求以方从加沙地带和埃及之间的“费城走廊”完全撤军,而以方寻求在该区域保持部分军事存在。

消息人士还说,埃及和以色列安全官员根据加沙停火协议条款,讨论了以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)进一步交换在押人员的问题。

(本报综合新华社电)