千余年来,对于闽南人来说,南音即乡音。

南音,是闽南人的生活日常。在泉州,每个乡镇都有自己的南音社,哪怕是海外的闽南人聚居处,南音馆阁也是标配。

2000年,17岁的陈铭伟第一次随老师出国,赴菲律宾马尼拉参加南音大会唱。一曲唱罢,一位晋江籍老华侨在台下泪流满面:“小时候,阿姆哄我睡觉唱的就是这首歌。我老了,很多年没回老家。谢谢你们,让我还能听到阿姆的歌。”

阿姆,是闽南语里的妈妈。陈铭伟第一次领悟,袅袅南音何以“声声”不息。

老家在晋江市深沪镇,陈铭伟从小就在“咿咿呀呀”的南音里浸泡着耳朵——镇上的御宾南音社有着400年的传承,他的爷爷、叔公们都是御宾社的弦友。无聊,却是他对南音的童年印象,“那是老一辈人喜欢的,4个字可以唱5分钟,还听不懂唱的是什么”。

1989年,泉州开始推动“南音进校园”。一学期的南音课上完,百余人的课堂只剩下陈铭伟1名男生和11名女生,他们也成了古老御宾社里年纪最小的学员。陈铭伟几次想打退堂鼓,社里的老先生们就到他家里游说,甚至打听清楚他放学的时间,备好零食,把他直接从校门口接到社里,还请来南音大家龚文鹏、苏统谋、杨双英、吴庆照等先生给孩子们授课。

20年后,南音在校园里埋下的种子开始生根发芽:2010年,在当地文旅部门的支持下,陈铭伟等一群热爱南音的年轻人组建了晋江市南音艺术团。这个平均年龄仅25岁的新社团,一扫民间南音社老迈的传统印象,在南音新唱上作出尝试,将传统南音曲目与其他音乐形式相结合,把中式生活美学融入日常表演,舞台视觉也焕然一新。

只是,当下的创新与千年的守正之间,时有冲突。

一次排练,年轻演员站起来走了几步做动作,一边泡茶一边旁观的老弦友拍案而起:“乱搞!我们唱了几十年都是坐着,从来没见人走动。”

艺术团内部也有过争论:创新的边界在哪里?新南音还是南音吗?

南音大家苏统谋先生和年轻人站在了一起:“艺术要有时代感,你们要吸引更多年轻的观众。要不20年以后,我们这些老人都走了,台下看的,只有一个个神主牌。”

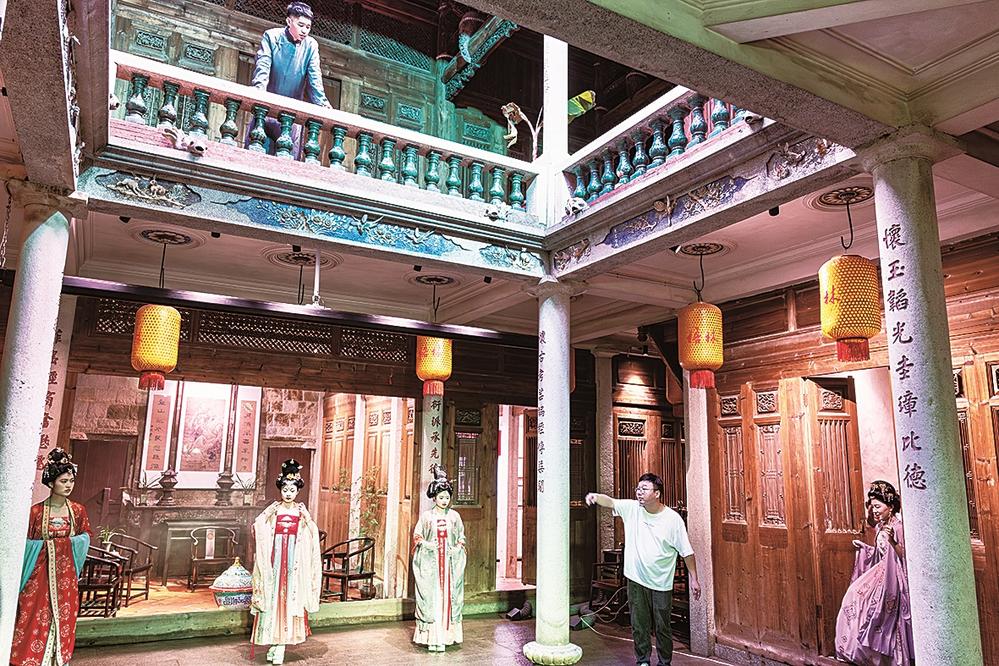

机会总是留给有准备的人。近几年,泉州文旅走红,南音借势“出圈”,艺术团开始收获观众和市场的认可。他们有了自己的演出场地,与本地大企业联手活动,经常受邀参加大型演出……去年底,艺术团的南音说唱新曲《晋邑古筵》亮相晋江马拉松,着实火了一把。

创新,更是为了守正,用现代的方式让传统的南音立足。成立15年来,晋江市南音艺术团从最初的15人发展到如今3代40余名中青年演员,也是全省唯一参加专业南音比赛的民间乐团。

两年多前,苏统谋先生因病去世。在灵堂前迎送弦友时,作为晋江市南音艺术团团长的陈铭伟忽然发现,老先生们逐渐凋零,自己也已40岁,“传承”二字就在肩上。

“前辈留下了好艺术,我们赶上了好时代。”陈铭伟说,声音始终温和,“我们这代守艺人离开时,也要把南音交给下个百年,让它走得更久一点。”

陈铭伟时常回忆起30多年前初学南音的那些夜晚。晚饭后,御宾社的老先生来到他家,领着他出门。彼时,深沪镇的老街巷没有路灯,夜很黑。老先生一手握着长长的手电筒,他一手抓着老先生从街边食铺买来的零嘴。

一老一少牵着彼此,踩在光滑的石板路上,走向幽幽深巷里的南音社。