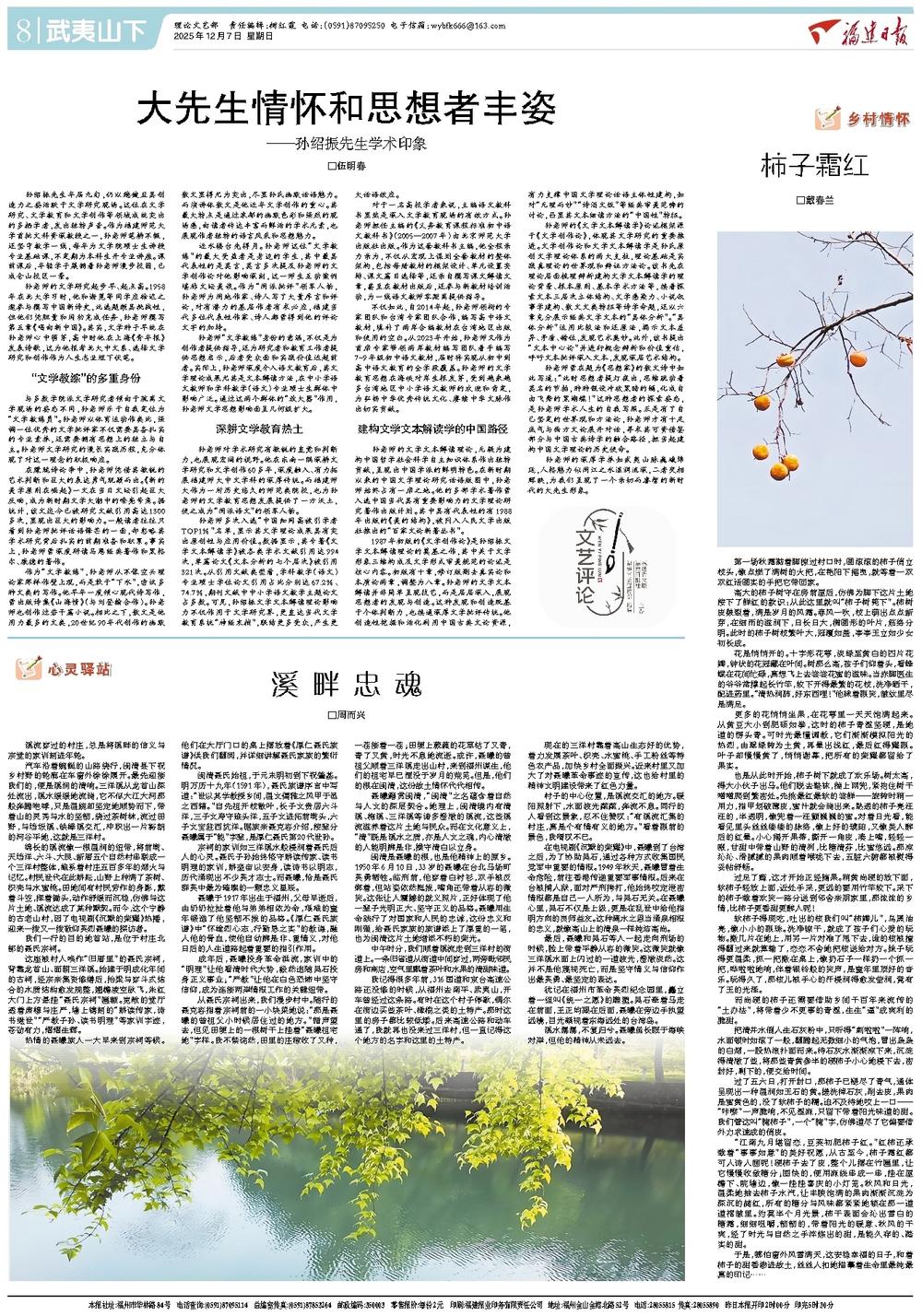

第一场秋霜踮着脚掠过村口时,圆滚滚的柿子俏立枝头,像点燃了满树的火把,在艳阳下摇曳,就等着一双双红活圆实的手把它带回家。

高大的柿子树守在房前屋后,仿佛为脚下这片土地按下了鲜红的款识:从此这里就叫“柿子树蔸下”。柿树皮皴裂着,满是岁月的风霜。春风一吹,枝上萌出点点新芽,在细雨的滋润下,日长日大,椭圆形的叶片,筋络分明。此时的柿子树枝繁叶大,冠覆如盖,亭亭玉立如少女初长成。

花是悄悄开的。十字形花萼,淡绿至黄白的四片花瓣,钟状的花冠藏在叶间。树那么高,孩子们仰着头,看蜂蝶在花间忙碌,真想飞上去尝尝花蜜的滋味。当赤脚医生的爷爷常撑起长竹竿,绞下开得最繁的花枝,洗净晒干,配进药里。“清热润肺,好东西哩!”他眯着眼笑,皱纹里尽是满足。

更多的花悄悄坐果,在花萼里一天天饱满起来。从黄豆大小到肥硕如拳,这时的柿子青涩坚硬,是地道的愣头青。可时光最懂调教,它们渐渐模拟阳光的热烈,由翠绿转为土黄,再晕出浅红,最后红得耀眼。叶子却慢慢黄了,悄悄谢幕,把所有的荣耀都留给了果实。

也是从此时开始,柿子树下就成了欢乐场。树太高,得大小伙子出马。他们脱去鞋袜,揣上网兜,紧抱住树干噌噌爬到繁密处。先挑最红最软的尝鲜——旋转时稍一用力,指甲划破薄皮,蜜汁就会淌出来。熟透的柿子亮汪汪的,半透明,像兜着一汪颤巍巍的蜜。对着日光看,能看见里头丝丝缕缕的脉络,像上好的琥珀,又像美人醉后的红晕。小心揭开果蒂,撕开一角皮,凑上嘴,轻轻一啜,甘甜中带着山野的清冽,比糖清芬,比蜜悠远。那凉沁沁、滑腻腻的果肉顺着喉咙下去,五脏六腑都被熨得妥帖舒畅。

过足了瘾,这才开始正经摘果。稍黄尚硬的放下面,软柿子轻放上面,近处手采,更远的要用竹竿绞下。采下的柿子载着欢笑一路分送到邻舍亲朋家里,那浓浓的乡情,比柿子更香甜更醉人呢!

软柿子得现吃,吐出的核我们叫“柿瓣儿”,乌黑油亮,像小小的眼珠。洗净晾干,就成了孩子们心爱的玩物。撒几片在地上,用另一片对准了甩下去,谁的核被撞得翻过来就算输了,恋恋不舍地把核送给对方。妹子玩得更温柔,抓一把撒在桌上,像扔石子一样扔一个抓一把,哗啦啦地响,伴着银铃般的笑声,是童年里顶好的音乐。玩得久了,那核儿被手心的汗浸润得愈发莹润,竟有了玉的光泽。

而尚硬的柿子还需要借助乡间千百年来流传的“土办法”,将带着少不更事的青涩,生生“逼”成爽利的脆甜。

把清井水倒入生石灰粉中,只听得“刺啦啦”一阵响,水面顿时如滚了一般,翻腾起无数细小的气泡,冒出袅袅的白烟,一股热浪扑面而来。待石灰水渐渐凉下来,沉淀得清澈了些,将那些青黄参半的硬柿子小心地浸下去,密封好,剩下的,便交给时间。

过了五六日,打开封口,那柿子已褪尽了青气,通体呈现出一种温润如玉石的黄。搓洗掉石灰,削去皮,果肉是蜜黄色的,没了软柿子的糯。迫不及待地咬上一口——“咔嚓”一声脆响,不见涩麻,只留下带着阳光味道的甜。我们管这叫“腌柿子”,一个“腌”字,仿佛道尽了它偏要借外力求速成的俏皮。

“江南九月堪留恋,豆荚初肥柿子红。”红柿还承载着“事事如意”的美好祝愿,从古至今,柿子霜红都可入诗入画呢!硬柿子去了皮,整个儿摆在竹匾里,让它慢慢收敛糖分;图快的,便用麻线串成一串,挂在屋檐下、院墙边,像一挂挂喜庆的小灯笼。秋风和日光,温柔地抽去柿子水汽,让丰腴饱满的果肉渐渐沉淀为深沉的赭红,所有的糖分与风味都紧紧地锁在那一道道褶皱里。约莫半个月光景,柿干表面会沁出雪白的糖霜,细细咀嚼,韧韧的,带着阳光的暖意、秋风的干爽,经了时光与自然之手淬炼出的甜,是能久存的、踏实的甜。

于是,哪怕窗外风雪满天,这安稳幸福的日子,和着柿子的甜香渗进故土,丝丝入扣地描摹着生命里最纯最真的印记……