来到水茜镇,恰好碰到圩日。因为忙秋收,赶圩的人比平时要少得多。一大早,街上就出现了各种各样的摊位。九点左右,赶圩的人才从四面八方赶到,街市开始嘈杂起来。

水茜镇位于宁化县东北部。水茜溪穿过集镇,横跨于溪上的一座廊桥,把新街与老街连接起来。每逢圩日,廊桥也成了街市的一部分。在桥上摆摊的都是临时摊点,摊主大多是老年人,卖的多是土货,有蔬菜、水果、中草药、农具、山货和各色糕点,看上去琳琅满目。那些卖蔬菜的,不论是青菜、长豆,还是扁豆、茭白,只有几斤重,很明显是从自家菜园里采摘的。红菇、香菇、木耳等是晒干的,装在透明的塑料袋中,菇色一看明了。有卖“仙草冻”的,2元钱一碗,现买现吃。这里的“仙草冻”草绿色,是用新采来的仙草做的,与常见的黑色不同。我们在桥头还见到代笔的,摆一张桌子,桌上有笔墨和纸张,为人提供写字服务,比如撰写对联、起草订婚的婚书、代看历书“拣日子”什么的。

这廊桥叫维藩桥,六墩五孔石拱廊桥,始建于明代。桥头飞檐翘角,桥长73.08米、宽5.83米。桥面由鹅卵石铺就,桥屋内有供休憩的长条木凳。桥中部设神龛,桥顶青瓦遮盖。造型古朴、美观、坚固,已成为水茜镇的地标性老建筑。

水茜镇多廊桥。水茜溪流经张坊、下洋、水茜、沿口等行政村,都建有廊桥。张坊桥也是一座老廊桥,始建于明末清初,为两墩三孔石拱廊桥。两个桥墩迎水面由巨大的条石垒砌成船形分水尖。上游不远处,在溪中竖立起两根间隔十几米的桅杆,发大水时起到阻拦并分解漂木的作用,从而减轻对廊桥的冲击力。

在水茜赶圩,什么都可以不买,但一碗勺子粉是必须吃的。有的人来赶圩,纯粹是为了吃一碗勺子粉。距离维藩桥头50米的位置,街边开有一家“水茜勺子粉凤林店”。我们十点钟路过时,店内店外的小桌子旁已坐满了人。怀着好奇,我们也抢了一张桌子坐下,还有一位阿婆坐着在吃。她是沿口村人,在家里没吃早餐,特地来圩场吃勺子粉。

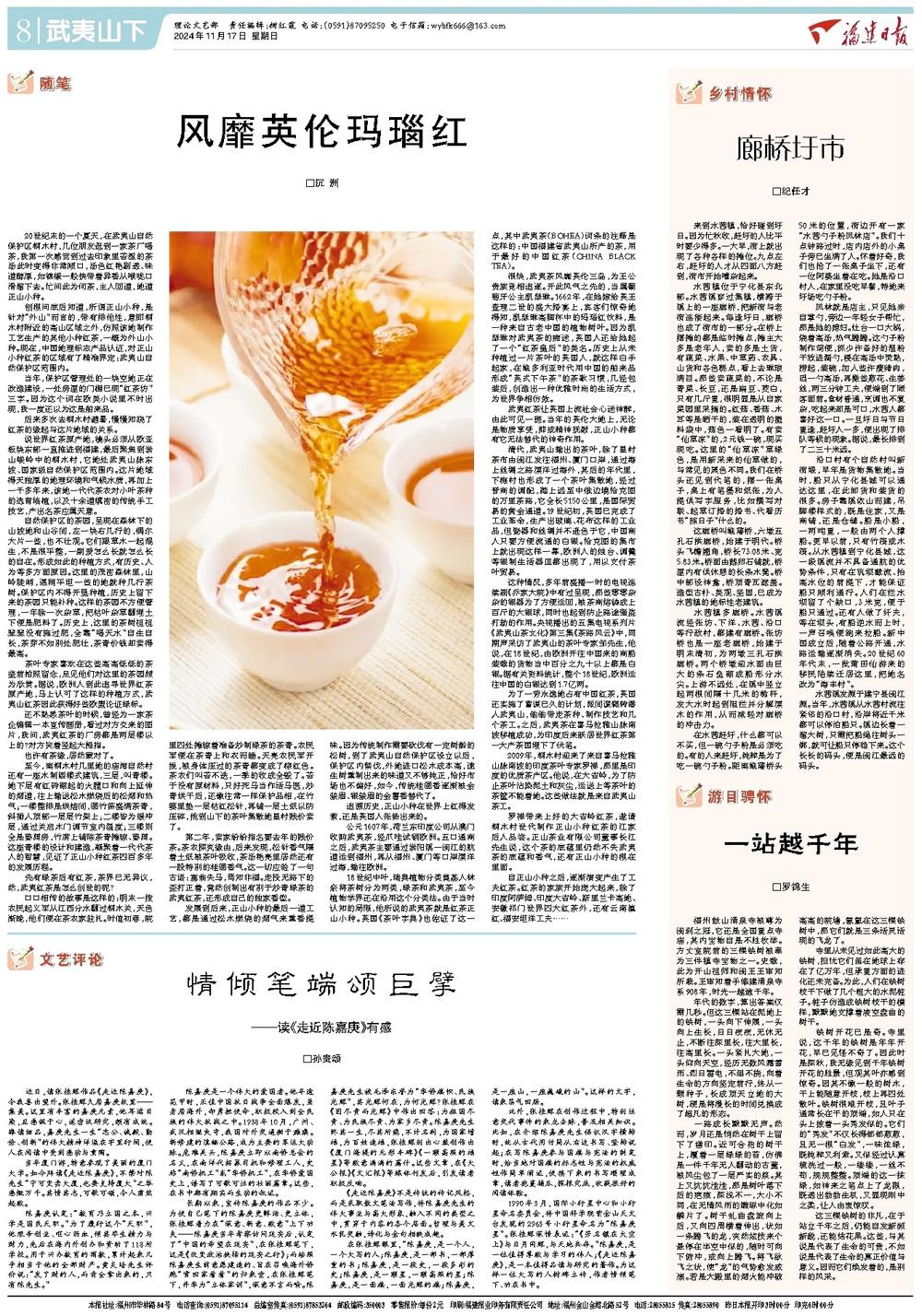

凤林就是店主,只见她亲自掌勺,旁边一年轻女子帮忙,那是她的媳妇。灶台一口大锅,烧着高汤,热气腾腾。这勺子粉制作简便,抓少许备好的湿粉干放进漏勺,浸在高汤中烫熟,捞起,装碗,加入些许瘦猪肉,舀一勺高汤,再撒些葱花、生姜丝,两三分钟工夫,便端到了顾客面前。食材普通,烹调也不复杂,吃起来却是可口,水茜人都喜好这一口。一旦圩日与节日重逢,赶圩人一多,便出现了排队等候的现象。据说,最长排到了二三十米远。

沿口村有个自然村叫新街塅,早年是货物集散地。当时,船只从宁化县城可以通达这里,在此卸货和装货的很多。房子靠溪依山而建,吊脚楼样式的,既是住家,又是商铺,还是仓储。船是小船,一两吨重,一般由两个人撑船。更早以前,只有竹筏或木筏。从水茜镇到宁化县城,这一段溪流并不具备通航的优势条件,只有在筑坝截流、抬高水位的前提下,才能保证船只顺利通行。人们在拦水坝留了个缺口,3米宽,便于船只通过。还有人做了纤夫,等在坝头,有船逆水而上时,一声召唤便跑来拉船。新中国成立后,随着公路开通,水路运输逐渐消失。20世纪60年代末,一批莆田仙游来的移民陆续迁居这里,把地名改为“海丰村”。

水茜溪发源于建宁县闽江源。当年,水茜溪从水茜村流往紧邻的沿口村,沿岸将近千米都可以停泊船只。溪边长着一溜大树,只需把船绳往树头一绑,就可让船只停稳下来。这个长长的码头,便是闽江最远的码头。