张三来给我看一篇文章,是一篇感怀的散文。我看了说不错,很工稳。他说是机器人写的。张三认为,以后机器人会写得更好——对于科技的发展,无论如何想象都不过分。我想机器人会有我书写的缓慢吗?我是不想快写的,那么快就没有慢的乐趣了。我有时写不下去,就像通道被杂物堵上了,这时我就不写,到外边走走,再把头脑里的杂物一点点地掏出来,等待它的通畅。一文之始成,少有平原纵马,而是行行止止,不能预期。机器人总是畅达无碍,分秒间就完成,也就没有受挫之说。这也是机器人不及人的地方,因为人在书写中有种种破绽暴露出来,甚至写不下去撕了揉了,重起炉灶。人是有限的存在,做不到完美。有时情绪来了,笔下就有不少偏颇,意笔夭矫恣肆发之,其负气前行,总有一些崚嶒不驯。方先生有次酒后说看了我前后的文章,以前的情绪是露出来的,突兀于纸面上。后来就慢慢藏起来,就算有情绪,也以另一种敛约的方式来表达。他是个警官,居然会坐下来读我前后的一些文字,并看到我在世道人情的认识上有所转化。情绪流应该是文士动荡不息的力量,我就是靠这个取材,漫思漫写。说时迟,的确迟缓;那时快,未及多思已笔下千百字。人难以写到如机器人的这般工稳不偏不倚。有情绪流和没有肯定是形成差别的。三十岁的笔调和五十岁必然不同,甚至因为某种变故在很短的时间里绝然二致,具体原因却难以条分缕析地说清楚。

张三走后,我回到书房继续把写了一半的文章写下去,觉得以千百文字来写意甚好。像刘梦得那样“新诗一联出,白发数茎生”,像那个写《三都赋》花了十年的左思,说起来是很有写作的情调的,很极端,不忌惮慢之又慢,也只有人才会如此,机器人不会这么做。再说机器人写得再高蹈又干我何事——一个想用书写来遣兴的人,他对这个私有的爱好的最切实投入,就是继续写,反复经受写不出来的煎熬和写出来的快慰,其间何等微妙复杂,又如何与机器人说。

快一年没坐飞机了。人适宜于大地上过日子,坐飞机也是不得已,那么远的路程只能借助飞行器凌空蹈虚。想着自己的认知都是在地面上获得的,飞机上的时间只是掠过而已。在飞往石家庄的高空上,我从座椅的袋子里抽出一本杂志,本来只是想信手翻翻,却为里边的一篇文字吸引了。在两个多小时的行程中,我细读了这不满五千字的随笔,心里有点庆幸——不期而遇往往是偶然的,也不枉空中的这段过程。这是一篇怀人的文字,写过往的一个人,也趁机写了自己的桀骜。笔调看起来柔和,里边却裹着骨头的坚硬。这样的航空杂志放在高天流云的穿梭中,阅读者有几多。机上的人都在忙自己手上的事,要不就眉目低垂似睡非睡。如果这篇文章是发表在另外一个刊物,展示在文学院的阅览室里,那效果不知道会如何佳好。可是作者还是把它投给了这个刊物,让它在天上飞来飞去,白天黑夜,南方北方,在轰鸣中落寞。一个人把文章写出来,有没有人阅读就不是作者的事了。也许都得不到惊鸿一瞥,却还是会主动地写到最后一个句号才停下来。

每一位作者都不知道自己的文章被几个读者看了,更不知道看了之后的感想如何。作者与阅读者通常是相隔的——那种读毕想方设法找到作者表达感受的人毕竟少之又少。我的想法也是相互不见最好,爱写就写,爱读就读,彼此自在。有人爱说纸质的阅读者越来越少,这说明还有人在读,也不止一个人,这就很好了。我是第一次乘坐这家航空公司的航班,却能在空中得遇一篇好文,真可算是仲春里的一份福利。

仲春里许多人外出,到几个著名的景点看盛开的油菜花。一朵油菜花细碎不过,无数朵油菜花的集合,整体的品质和景象就可以上升到无限——油菜花在许多人的笔下出现过,那百亩、千亩的金黄使人在眩晕中极尽夸赞,让没能去观赏的人心生遗憾。有人问我是否去了婺源看花,在他看来,婺源看花是首选。我说没去,倒是每日在自家菜园看了。菜园里的菜吃不完,到这个时候也就合时宜地开花了。花都是金黄色的,与油菜花无大异,只是规模甚小。蜂蝶闻花香而来,嗡嗡嘤嘤在视界里,也是生动之至。心里想着不必出门与人拥挤也能赏花,就有一些得意。

对于美好的欣赏是众人共有的,只是大美小美各异。如菜园里的这些花只能说小美,无足夸,惟自赏自乐,便多了许多随意与自在,一直到花谢籽结。毕竟会由此联想到许多亲历的事,譬如到外地取土。这里的土质太贫瘠了,又多乱石。那时的后备厢总是放置锄头和铁桶,遇上好的土,就不时捎点回来。植物各循天时而长,当菜多到吃不完,它就准备开花了。如果说先前的时鲜小菜满足了食欲,而今的盛开则是从精神上来抚慰的。植物有本心,终归不负主人。人有会心就不必涉远,也不必求其场面。无中可以生有,小中可以见大,就看自己有没有这样的灵性。拈花一支微笑都可以引出许多的说道,更何妨几畦菜花,也足以使人贯幽索秘,遐想不已。一个文士喜欢种菜栽树,如同他喜欢把笔而行,想从中发现某些人、物的差异——从植物的生长是看不到匠气的。那些匠气深重的植物都经过人工雕琢裁剪,使之合于某一种审美规范,譬如整齐、对称。反倒是无人管理的草木,枝条交错旁逸,尽见野逸之气。我见到这种自任状态都会及时地拍下来,闲时看看。我不知道以后能起什么作用,只是此时这种状态很吸引我。

建筑师童寯在病床上完成了最后一本书。他的孙子问他一个问题:这本书有谁看得懂?童先生说是为三十年后的人写的。一个人眼界心思不在此时,也就更为从容和沉着。现在已经过去三十多年了,可以买来看了。童先生文字以简练发之,文辞中又添文言的古意,便朴实起来。有兴趣的人不难读懂,如果有专业知识则体味会更深入一些。拉斯洛《反抗的忧郁》在我看来也是给几十年后的人读的,他把匈牙利语法的长句发挥到底,像一条皮筋拉到不能再拉,以便布置某些玄机,思绪横无际涯,话语高深莫测,他自己可能也处在一种剪不断理还乱的谜团里。他们的写作使人看到了写作是可以自我展望的——一本书就是用到卷边破损,它也还是存在着,像童先生的书,几十年过去,还在许多建筑系学生的手中翻动着,而童先生早已过往。他是能预知这种事实的人,这种预知给自己带来欣喜,夕阳美好。

兴致多因人而异——很少的人对写作持有兴致,更多的人则避之不及。这也使我在面对学生的论文里,总是猜疑是否机器人介入了其中并承担了大部分的撰写任务。因为论文的确主旨鲜明,文理清畅且逻辑缜密。只是我能力有限,从纸面上无从分辨。如果不怕麻烦,就叫到跟前,问她几个问题,便大致可知是人还是机器人的劳动。但这么做说起来实在没有什么意思。如果每个人能执着地做自己喜欢的事,过日子才有意思。

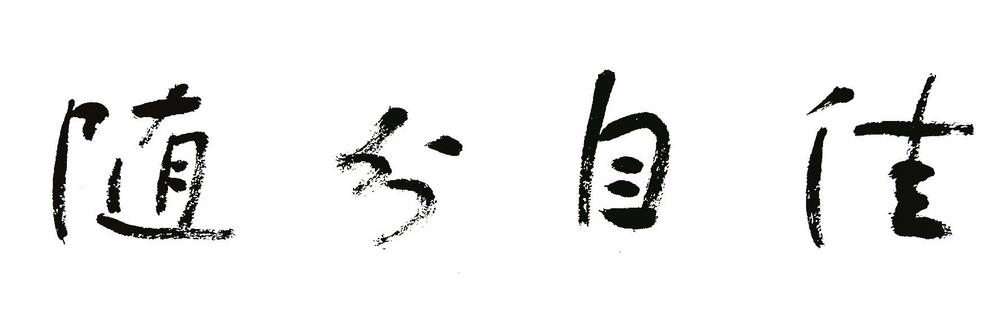

明代人王世懋说“随分自佳”,我很喜欢这四个字。